l'émail ou glaçure

Quelques explications

Le but de ce chapitre est de tenter de décrire les modes de décoration, les produits employés dans ce sens et, les pratiques de mise en oeuvre de ces matériaux.

La décoration, à mon sens, comprend tout ce qui tend à embellir, depuis l'amélioration de la surface d'un objet, le simple vernis ou engobe, jusqu'à la décoration la plus élaborée.

Le souci permanent des chercheurs doit toujours être de localiser le lieu de production ou la date de production d'un objet ou d'un groupe d'objets.

En ce sens, lorsqu'une personne examine un objet céramique pour lui trouver une attribution - qu'elle soit de lieu ou d'époque - Il est intéressant pour elle de pouvoir multiplier les paramètres entrant dans l'analyse pour permettre une étude de plus en plus fine, de plus en plus discriminante.

Les éléments apportés par les glaçures, les engobes, les décors quels qu'ils soient entrent dans ce cas.

En effet, tout peut être pris en compte, pour peu que l'on connaisse, la nature de ces éléments, leur composition, leur fabrication, leur mode de pose. Ces informations sont à la portée de beaucoup, souvent, sans qu'il soit nécessaire de pratiquer de longues et coûteuses analyses.

Il est intéressant de considérer comme décoratif tout ce qui en dehors de la fonction directe de l'objet tend à améliorer son aspect, sa présentation. Tout ce qui tend à différencier un objet d'un lieu de celui d'un autre lieu.

Nota bene : il pourrait être intéressant de considérer, mais cela sort du cadre de ce chapitre, les rapports de forme. Les rapports de forme, d'après moi, font une différence essentielle entre deux lieux de production ou deux époques différentes au besoin dans le même lieu.

Ce que définissent les rapports de forme c'est, par exemple, les rapports entre la hauteur d'un objet par rapport à son diamètre de panse, en effet, ces rapports de forme font apparaître la notion "d'élégance". Un objet sera plus élancé, moins trapu, que celui produit dans un autre lieu à la même époque. De même un objet d'un même lieu peut changer de rapport de forme, s'affiner, au cours du temps.

L'aspect de surface des objets, par contre, peut être pris en compte dans la décoration. Si un potier, en plus de la fonction de l'objet prend la peine d'améliorer la surface de l'objet, par un travail supplémentaire et/ou par l'utilisation d'outils ou de techniques, cela apporte, à mon avis, un élément décoratif

Les éléments de renforcement de la structure des objets, peuvent selon les cas, n'être que fonctionnels ou être considérés comme décoratifs si le potier en a profité pour les rendre tels, au besoin en s'en servant, au moyen d'un outil, pour créer des moulures décoratives.

Il en est de même des préhensions qui peuvent, selon le cas, n'être que fonctionnelles ou, dans d'autres cas, en profiter pour devenir, en plus, décoratives. Ces différences peuvent être utilisées, entre autres, pour discriminer un lieu d'un autre, une époque d'une autre ou un atelier d'un autre.

GLACURES:

Une glaçure, posée à la surface des objets de céramique, est destinée à rendre cette surface, relativement plus imperméable, propre, et attrayante.

Elle est constituée d'un verre. Ce verre, comme tous les verres est formé de silice et d'un fondant, qui en poteries populaires est, généralement, un composé du plomb.

Généralités sur le verre

Les glaçures recouvrant les céramiques sont semblables aux autres sortes de verres; nous devons donc pour les comprendre, bien connaître la nature du verre.

Pour saisir la nature du verre, il faut examiner le phénomène de la fusion et la tendance de la matière à se cristalliser. Toutes les substances qui forment la terre étaient à l'origine à l'état gazeux ou liquide, à cause des températures élevées qui ont régné pendant la formation de la terre. En se refroidissant elles se sont solidifiées, du moins celles qui forment la croûte extérieure de la terre.

L'état de la matière dépend donc de sa température et la même substance peut être, tour à tour un liquide, un gaz ou un solide.

Quand une substance refroidit et passe de l'état liquide à l'état solide, elle prend d'ordinaire la forme de cristaux. Beaucoup de roches de la croûte terrestre sont des roches cristallines. Quand un corps est à l'état de cristal ses molécules sont disposées suivant des structures ou des arrangements qui se répètent dans les trois dimensions.

Quand une matière cristalline est chauffée, les molécules ont tendance à se séparer et ne peuvent garder leur position initiale les unes par rapport aux autres. Le réseau cristallin est donc remplacé par un ensemble de molécules caractérisé par la fluidité. On appelle ce phénomène la fusion. Une substance fondue n'a plus de structure cristalline.

A l'inverse quand une matière fondue ou liquéfiée se refroidit, ses molécules ont tendance à reformer le réseau cristallin, elle retourne à l'état cristallin.

Pour en arriver à l'idée de "verre", il faut imaginer que pour une raison quelconque, une matière se refroidit et se solidifie sans reformer un réseau cristallin, elle garde quelques-unes des caractéristiques d'un liquide. Ce liquide solidifié est un verre. On peut le considérer comme un liquide provenant d'une fusion qui se serait refroidit sans passer par la phase de recristallisation.

Certains oxydes ont tendance, plus que d'autres, à former un verre. Parmi tous les oxydes pouvant donner du verre, la silice est le plus important et c'est l'élément de base de tous les verres courants.

La silice fond à une température de 1710' C, c'est une température relativement élevée et supérieure à celle que peuvent atteindre la plupart des fours à céramique.

En fondant, la silice se transforme en un liquide transparent, sans structure cristalline. Quant elle refroidit, elle reste à l'état amorphe, ou vitreux, car la structure cristalline originelle ne se reforme pas. C'est vrai en particulier si le refroidissement de la silice est rapide.

Dans la nature le verre est rare. Normalement le processus de refroidissement à l'échelle géologique est très lent et les matières en fusion, en se refroidissant lentement, ont plus de chances de recristalliser. Cependant l'obsidienne et quelques autres minéraux sont des verres naturels véritables.

Les verres sont donc des corps transparents, doués d'un éclat caractéristique, appelé état vitreux. Ils sont durs et cassants. Chauffés ils se ramollissent, passent par tous les états de viscosité possibles et peuvent, alors se travailler comme de la cire.

Composition du verre

Les verres sont constitués d'oxydes que l'on peut classer en trois catégories suivant les rôles qu'ils jouent dans la composition

- Vitrifiants.

- Fondants.

- Stabilisants.

Les oxydes vitrifiants

ils ont pour but de former le réseau atomique du verre.

L'oxyde formateur de réseau par excellence est la silice (SI02), (quartz ou cristobalite).

Elle est introduite dans la composition du verre sous forme de sables siliceux.

Les oxydes fondants :

Ces oxydes sont des "modificateurs de réseau". Ils ont pour but de favoriser le passage à l'état vitreux des oxydes vitrifiants formateurs de réseau. L'expression "oxydes fondants" est habituellement réservée aux oxydes alcalins : soude ou potasse. Mais par commodité on le nomme fondant : tout corps qui introduit dans une composition, en abaisse le point de fusion.

Un verre qui se composerait uniquement de silice et de soude, par exemple, serait trop facilement attaqué par les acides et les produits chimiques; il pourrait même se dissoudre dans l'eau bouillante. Ce genre de verre est appelé verre soluble. Si de nombreux objets de fouille sont aujourd'hui en partie dévitrifiés, cela tient à leur composition trop alcaline, qui ne leur a pas permis de résister à l'humidité. Il est donc nécessaire d'ajouter dans les verres des oxydes stabilisants.

Les oxydes stabilisants

Ils sont, eux aussi, des "modificateurs de réseau". Ce sont très souvent des oxydes alcalino-terreux: chaux et magnésie. L'alumine est également très efficace mais elle est plus difficile à dissoudre dans le verre ou la glaçure. Habituellement on l'introduit dans la composition par l'intermédiaire d'argiles.

L'alumine diminue la fusibilité. Elle peut aussi provenir de la dissolution de la pâte sur laquelle est posée la glaçure.

De nombreux autres oxydes jouent le même rôle et ont une double action de modificateur de réseau, fondant et stabilisant comme l'oxyde de plomb.

Les composés du bore jouent eux aussi un double rôle, vitrifiant et fondant, mais ils sont d'une utilisation plus récente, 19ème siècle

Les verres sont donc des silicates doubles résultant de l'union d'un silicate alcalin (de potasse, ou de soude) avec un silicate de chaux, pour les verres ordinaires, et d'un silicate de plomb pour le cristal. Le silicate alcalin, employé seul donnerait un verre fusible, soluble dans l'eau et, partant, trop altérable. Le silicate de chaux a une tendance à la cristallisation, qui ne permet pas de l'employer isolé. En mêlant les deux silicates, on obtient un bon verre peu fusible qui n'a ni la solubilité du silicate alcalin, ni la tendance à la recristallisation du silicate de chaux.

Le silicate de plomb uni à un silicate alcalin, donne un verre plus fusible que le précédent; ce verre est doué d'un pouvoir réfringent très considérable qui le fait rechercher pour un grand nombre d'usages (gobeleterie, lustrerie, optique).

Cette différence dans la composition et les propriétés des verres les divise naturellement en deux groupes : les verres ordinaires et le cristal.

Après ce long, mais indispensable préambule, on peut parler des glaçures utilisées à Vallauris au cours de ses quatre siècles et demi de fabrication :

Bien que les glaçures soient de véritables verres, leur composition est étudié dans un but précis : les faire adhérer à la surface des céramiques. Le verre à bouteilles ou à vitres doit avoir un degré de viscosité très bas car il faut qu'il coule très facilement dans les moules quand il est en fusion. Les glaçures, au contraire, doivent être très visqueuses, très fermes, quand elles sont en fusion, afin de ne pas couler pendant leur cuisson. Cette viscosité est assurée par un apport d'alumine à leur composition. L'alumine a la propriété d'augmenter la viscosité des verres et pour cette raison le verre ordinaire en contient très peu.

Comme pour tous les autres verres, une glaçure est composée principalement de silice à laquelle on rajoute juste assez d'autres matières pour la faire fondre à la température désirée et obtenir la texture et la couleur voulues.

L'art et la science de faire des glaçures implique donc la sélection appropriée, le dosage, le mélange, l'application et la cuisson des éléments qui composent la glaçure en vue d'obtenir le résultat souhaité.

Une différence évidente entre les verres et les glaçures, est que les glaçures crues sont des mélanges de matériaux bruts, non fondus, étalés sur l'objet en argile, et que ce mélange fond et se transforme en verre, en glaçure sur place. La température de fusion est déterminée par le rapport entre la silice et les fondants.

Le verre, lui, est d'abord fondu en un bain de matières en fusion puis façonné en objet.

Une glaçure est donc une couche de verre fondue en place sur un objet céramique, pour le rendre lisse, imperméable, de la texture ou de la couleur désirées.

Selon la nature du fondant utilisé, les glaçures peuvent être classées en plusieurs catégories :

Les glaçures alcalines

Toutes les glaçures sont, de prime abord, alcalines car elles contiennent des oxydes de potassium ou des oxydes de sodium. Elles changent d'appellation lorsqu'elles contiennent, en outre, de l'oxyde de plomb (glaçures plombifères) ou de l'oxyde d'étain (glaçures stannifères) qui donne une opacité blanche.

Les glaçures plombifères

L'oxyde de plomb a une action particulière et mérite d'être étudié à part. Il contribue, tout d'abord, à augmenter considérablement la fusibilité du verre.

Il agit aussi, en partie, comme stabilisant, ce qui explique les glaçures composées uniquement de silice et de plomb.

La quantité d'oxyde de plomb peut atteindre plus de 50%. Dans ces conditions, les oxydes vitrifiants sont réduits à 15% environ et les oxydes stabilisants introduits sous forme d'argile, sont réduits dans les mêmes proportions. Ces verres très plombeux existent surtout dans les céramiques Européennes.

On a l'habitude en France d'appeler ces glaçures plombeuses "vernis plombeux" *.

Les glaçures alcalino-plombeuses :

En petite quantité (10 à 20%), l'oxyde de plomb joue un rôle de fondant et son action s'ajoute à celle des oxydes alcalins. Aussi de nombreuses glaçures contenant les deux oxydes peuvent êtres définies comme glaçures alcalino-plombeuses.

Les glaçures boraciques ou boro-plombeuses

Il s'agit de glaçures qui contiennent comme fondant de l'oxyde de bore ou de l'oxyde de bore et du plomb.

La coloration des glaçures:

Toutes les glaçures et tous les verres peuvent être colorés par des oxydes métalliques. Ces colorations sont de trois types : ionique, par pigmentation, par cémentation.

La coloration ionique

Dans ce cas les colorants utilisés se dissolvent dans la glaçure comme un sel dans de l'eau. Leur tonalité dépend de la composition chimique de la glaçure. L'oxyde de cuivre (CuO) est un colorant de ce type. Sa coloration varie du bleu turquoise dans les glaçure alcalines au vert dans les glaçures plombeuses ou alcalino-calcaires. D'autre part il augmente un peu la fusibilité.

Les autres colorants de ce type sont représentés par

L'oxyde de cobalt (CoO) qui donne une couleur bleue.

Certains oxydes de fer (FeO, Fe203) qui donnent des tonalités gris-vert et de jaunes à brunes.

L'oxyde de manganèse (MN02) qui donne une couleur variant du pourpre et du violet au bleu-vert selon la nature de la glaçure.

La coloration par pigmentation

Les couleurs sont données par des pigments dispersés dans la glaçure. Elles sont très stables et constituent souvent des colorants utilisés sous les glaçures transparentes.

Dans ce cas les pigments, relativement infusibles, ne se dissolvent pas dans la glaçure, mais restent en suspension dans la masse, créant un effet d'opacité.

L'oxyde d'étain, utilisé pour colorer en blanc les glaçures stannifères est dans ce cas.

On peut y ajouter, entre autres, les composés du zircon, l'oxyde de chrome, l'antimoniate de plomb, l'oxyde de fer (Fe203).

La coloration par cémentation

Elle résulte de la pénétration superficielle d'atomes d'argent et/ou de cuivre dans la glaçure déjà cuite. Ce procédé correspond aux lustres métalliques.

Le lustre métallique est une des découvertes des civilisations Islamiques.

Les tonalités de ces lustres vont du gris-vert au jaune donnés par l'argent, au rouge donné par le cuivre avec toutes les tonalités intermédiaires.

Le lustre, découvert au Moyen-Orient, repris en Egypte Fatimide puis en Espagne Musulmane, fut ensuite copié en Italie puis utilisé dans le monde entier.

A Vallauris il fut, "redécouvert", puis utilisé par les Massier, entre autres, au cours du 19ème siècle.

Les opacifiants,

Ils entrent dans ce que l'on appelle "les émaux", qui par définition, sont opaques (émail stannifère *, par exemple).

Ces oxydes sont:

La silice (quartz, cristobalite); en effet, le ou les fondants constitutifs de la glaçure ne peuvent dissoudre qu'une quantité de silice donnée, pour une température donnée. Ainsi si l'on augmente la proportion de silice au delà de ce seuil, celle qui est en surnombre restera en suspension dans la masse créant l'effet d'opacité. Il est évident que plus on augmente la température de cuisson de ce genre d'émail au dessus de la température prévue, plus il deviendra transparent, la silice se dissolvant de plus en plus.

Cette technique d'opacification fut utilisée dans les pays Islamiques vers le 9ème siècle.

L'oxyde d'étain (SN02), donne une couleur opaque blanc de lait. Ce dernier oxyde fut le seul utilisé à partir du l0ème siècle, en Egypte, d'où il passa ensuite en Espagne puis en Italie, où il donna naissance aux faïences stannifères.

L'oxyde de zircon, donne aussi une opacité blanche dont l'utilisation fut découverte dans les années 40 de notre siècle. C'est un produit abondamment utilisé de nos jours, surtout à cause de son prix de revient très bas.

D'autres opacifiants sont connus et utilisés ce sont:

L'antimoniate de plomb qui donne une couleur opaque jaune dorée.

L'oxyde de chrome, découvert à la fin du 19ème siècle, donne une couleur verte.

L'oxyde de fer (Fe203) ou bol d'Arménie, très utilisé depuis le 16ème siècle en Turquie et, chez nous, depuis le 18ème siècle dans les faïences de grand feu. donne, lui, une couleur rouge brunâtre.

Les glaçures

Vernis plombeux

Un vernis plombeux * est la glaçure* la plus rustique, la plus simple à imaginer. Elle est la première qui ait été utilisée, en Egypte vers 300 av.

Elle est destiné à former, à la surface des céramiques sur lesquelles il est posé, une pellicule vitreuse.

Mais pour cela il lui manque, de la silice. Aussi, le vernis*, est-il "obligé" d'aller chercher la silice contenue dans la pâte de l'objet pour s'allier à elle et former le verre plombeux. Il y arrive plus ou moins bien selon la teneur de la surface de l'objet en silice, et/ou la température de cuisson.

C'est pour toutes ces raisons que son aspect est souvent mât ou, mât avec plages plus brillantes.

A Vallauris ce genre de vernis fut utilisé, depuis le début des fabrications jusqu'à la fin du 17ème siècle, pour les objets culinaires.

Le vernis plombeux *, employé a Vallauris depuis le début de la fabrication, consiste en une bouillie de matières plombeuses, généralement de l'alquifoux (sulfure de plomb).

L'alquifoux* est broyé, très fin, dans un moulin en granite de la Maure (Carrière de la Pierre du Diable), tamisé puis mis en suspension dans de l'eau, avec quelquefois un peu de terre locale pour améliorer la tenue en suspension dans l'eau.

La préparation est stockée dans un bassin (une tine)* en maçonnerie.

Lorsque l'engobeuse* doit se servir en vernis, elle commence par remuer, à l'aide de son escudélon, la masse de vernis dans le bassin pour le mettre en suspension dans l'eau. Elle remplit sa conque* puis vérifie la densité du vernis* en y plongeant son doigt. Elle observe la goutte qui se forme au bout de son doigt:

Si la goutte tombe le vernis* est "trop long" c'est à dire trop liquide, il faut donc à l'aide de l'escudélon aller puiser au fond de la tine* du vernis* plus épais pour lui donner la consistance voulue.

Si la goutte ne se forme pas ou si elle n'a pas la forme d'une larme qui tient au bout du doigt le vernis est "trop court'' *, c'est à dire qu'il est trop épais. Il faut donc lui ajouter de l'eau pour obtenir la bonne consistance.

La pose d'un tel produit est très simple, elle s'effectue sur la pâte encore crue et demi-sêche : L'engobeuse* puise le vernis dans sa conque* à l'aide de son escudélon *, avec lequel duquel elle asperge la surface de l'objet qu'elle tient en équilibre sur son avant-bras, tout en le faisant tourner par le mouvement de l'avant bras et de la main. L'objet est ensuite séché avant d'être enfourné.

Conque* de rébéllissière*

Escudélon

* de rébéllissière.

Selon les époques et/où les lieux le vernis* peut être plus rustique encore. Monsieur Brongniart cite dans le Traité des arts céramiques : "En Bretagne, au début de ce siècle (19ème), les potières mêlent de la grenaille de plomb, avec de la bouse de vache ou, une bouillie de sarrasin *. Elles enduisent ensuite leurs poteries à l'aide de cette préparation avant de les porter au four pour les cuire". Méthode on ne peut plus rustique.

Les composés de plomb peuvent être autres que le sulfure de plomb : le carbonate de plomb (employé au Maghreb), le minium ou même le plomb sous forme métallique, font l'affaire.

Glaçure au plomb

Une glaçure plombeuse * est un verre constitué, c'est à dire que si on le fait cuire sans le poser sur une pâte il se forme une masse de verre. Donc il forme à la surface des objets une pellicule vitreuse indépendante de la silice contenue dans la pâte.

Il forme une couche plus épaisse, plus douce au toucher. Sa couleur est plus transparente. Sa surface est plus lisse, onctueuse.

La glaçure plombeuse *, a été employée à Vallauris depuis le 16ème siècle sur les objets autres que culinaires, elle consiste en une bouillie de matières plombeuses, généralement de l'alquifoux* (sulfure de plomb) à laquelle on a ajouté du sable doux* (sable de carrière, par opposition au sable de mer).

A Vallauris cette préparation se mesure à l'aide de seaux. Elle se compose de deux seaux de sable pour un seau d'alquifoux pulvérisé.La préparation de la glaçure est effectuée par des journaliers. La première opération consiste à broyer le sulfure de plomb en très petits morceaux de manière à ce qu'ils puissent passer dans le moulin. On se sert pour cette opération soit d'une massette de fer, soit d'un pilon en métal dans un tronc d'arbre creusé comme nous le montre Picolpasso. On remarque le tamis qui permet de calibrer les grains.

Le

broyage de l'alquifoux.

Le mélange, de sable et de sulfure de plomb, est broyé très fin, dans un moulin, pour Vallauris, en granite de la Maure (Carrière de la Pierre du Diable). Ce moulin est placé dans un tonneau, le broyage se faisant sous l'eau limite les risques d'intoxication par le plomb, Le mélange est tamisé, puis les parties refusées par le tamis sont repassées, autant de fois qu'i1 est nécessaire, dans le moulin Jusqu'à ce que la finesse désirée soit atteinte.

Un moulin d'après Picolpasso.

La bouillie obtenue est tamisée à nouveau. On la laisse décanter de manière à pouvoir soutirer l'eau excédentaire qui surnage et obtenir une bonne concentration de la suspension. Ensuite, à Vallauris, on rajoute un peu de terre locale pour améliorer la tenue en suspension dans l'eau et par suite de l'apport d'alumine contenue dans la pâte éviter que le vernis soit trop fluide et "coule" trop.

Le

tamisage d'après Picolpasso.

Un broyeur Alsing.

Depuis la seconde moitié du 19ème siècle le broyage s'effectue dans des broyeurs à galets* (broyeur Alsing). Ce genre de broyeur est constitué d'un corps, en acier, en forme de tonneau, qui tourne entraîné par une courroie. Il est garni intérieurement d'un revêtement en plaque de silex. Des galets en silex effectuent le broyage par frottement et chocs. Ce genre de broyeur permet d'obtenir une mouture très fine.

A Vallauris, par habitude, on continue à nommer cette préparation: "le vernis" *.

La préparation est stockée dans un bassin, une tine *, en maçonnerie.

Lorsque l'engobeuse* qui doit se servir en vernis, commence par remuer, à l'aide de son escudélon, la masse de vernis dans le bassin pour le mettre en suspension dans l'eau.

Émaux de faïence

L'émail stannifère* est l'émail utilisé, pour recouvrir les faïences de grand feu* ou, pour servir de base aux faïences de petit feu *.

Cet émail* est, pour les plus vieilles compositions, similaire à une glaçure au plomb* opacifiée par de l'oxyde d'étain.

Dans un second temps on lui adjoint une part de fondants alcalins* (soude, potasse).

A Vallauris il n'a pas été fabriqué de faïences* aux 17ème et 18ème siècle. Cette pratique arrive très tard dans le 19ème siècle. Il faudra attendre 1880, pour que les recensements portent la profession de 'faïencier" et voir des objets porter cette glaçure.

La fabrication de la glaçure stannifère est plus complexe que la glaçure plombeuse *. En effet cette composition demande des opérations supplémentaires:

Cette fabrication peut demander plusieurs opérations :

La calcine *:

Cette opération consiste à oxyder ensemble, dans un petit four fabriqué pour cette opération (four à calcine), du plomb et de l'étain de manière à former un oxyde double de plomb et d'étain.

Le frittage :

La présence de fondants alcalins *, solubles, demande cette opération pour obtenir un composé vitreux insoluble.

Cette opération se passe dans des creusets posés dans l'alandier* des fours (partie où règnent les plus hautes températures) à ces températures le mélange de composés du plomb, alcalis, sable fondent en formant une masse vitreuse bulleuse. Les creusets peuvent être plus simp- lement constitués par une petit bassin de sable contenant les produits à fritter*

Cette masse concassée est ensuite broyée mêlée aux composés de plomb , au sable et à l'oxyde d'étain puis tamisée et mise en suspension dans de l'eau pour former une bouillie.

C'est ce genre de glaçure qu'utilisait les centres de faïences tels Moustier, Marseille ou Varages.

Ce genre de glaçure, ne se pose pas sur un objet cru mais, sur un objet déjà cuit (biscuit)*.

La pose d'une telle glaçure se fait de plusieurs manières Par trempage, par aspersion, par vaporisation, etc....

Émaillage d'un objet par trempage

Par trempage* :

La pièce est trempée rapidement dans un bain de glaçure.

Selon la forme de la pièce diverses pinces peuvent être employées pour tenir l'objet tout en laissant le moins de traces sur la glaçure crue.

L'épaisseur de glaçure sur la pièce dépend de trois facteurs : la porosité de celle-ci, de la densité du bain, de la dextérité de l'émailleur.

Par aspersion*

La pièce est aspergée à l'aide d'une louche, ou comme sur la photo ci-contre,. à l'aide d'un escudélon.

Selon la grosseur de l'objet l'opération est plus ou moins facile.

Là aussi l'épaisseur de glaçure dépend encore de trois facteurs : la porosité de l'objet, la densité du bain de glaçure, la dextérité de l'émailleuse.

Pose de glaçure par aspersion à l'aide d'un escudélon.

La pose d'une telle glaçure se fait de plusieurs manières Par trempage, par aspersion, par vaporisation, etc....

Actuellement on emploie, aussi, la pose par vaporisation* à l'aide d'un pistolet, identique au pistolet des peintres, au travers duquel la glaçure est projetée par de l'air comprimé.

Au cours du 19ème siècle certains médecins et chimistes, s'accordent sur le fait que les composés de plomb utilisés dans les glaçures et les vernis sont nocifs aussi bien pour les personnes qui manipulent de tels produits, que pour ceux qui utilisent les objets qui en sont revêtus. Et ils mènent une campagne pour la suppression du plomb dans les glaçures avec plus ou moins de bonheur selon les lieux.

C'est pourquoi, à Vallauris, dès la mi-19ème siècle, dans certaines fabriques on utilise, concurremment aux glaçures plombeuses *, le "vernis sans plomb"* qui par son aspect, s'apparente à une glaçure stannifère *. S'apparente seulement : En effet bien que, dans sa composition entre de l'oxyde d'étain comme opacifiant, le plomb est très peu représenté. Les fondants *, dans ce cas, sont les fondants alcalins (soude, potasse) et le bore.

A Vallauris la fabrication de céramiques glaçurées au plomb ne cesse pas pour autant. Au contraire elle reste dominante jusqu'à la fin de leur fabrication, c'est à dire aux environs de

L'habitude fait qu'à Vallauris les potiers nomment la glaçure sans plomb ou "vernis sans plomb" tout au plus consentent-ils à dire "le sans plomb".Ce genre de céramiques ressemblent, en effet, beaucoup aux faïences. Elle sont glaçurées, de blanc à l'intérieur et, de vert ou de rouge bordeaux à l'extérieur.

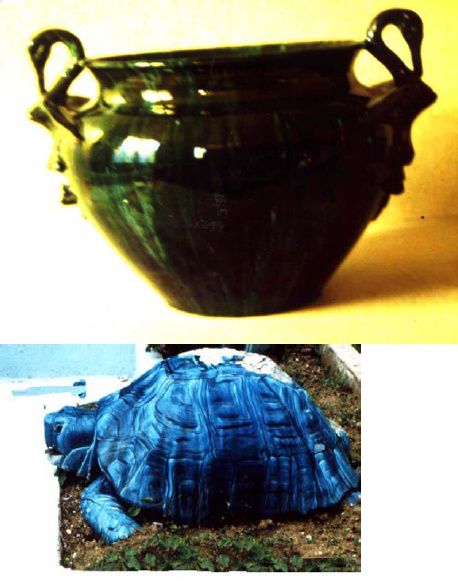

Une marmite haute glaçurée en "sans plomb".

Engobe* (généralités)

L'engobe* est une terre choisie pour, sa couleur, sa finesse, son accord avec la pâte sur laquelle elle sera posée, délayée dans de l'eau. Elle sera soit posée à même la pâte encore fraîche pour en cacher, ou modifier, la couleur soit, posé par divers artifices de manière à créer un décor abstrait ou figuratif

La fabrication ne demande pas une très longue explication tant elle est simple. L'argile est choisie pour sa couleur, son liant ou sa texture. Elle peut être exploitée dans une carrière spécifique d'où l'on extrait cette terre que pour ses qualités d'engobe (Vallon rouge à Roquefort-les-Pins), ou bien être triée pendant l'extraction de la terre pour la poterie (Gisement de Vallauris, Antibes, Valbonne, Mougins).

La préparation proprement dite est assez sommaire. L'argile est séchée puis broyée, tamisée, décantée dans de l'eau plusieurs fois pour obtenir la granulométrie la plus fine jusqu'à une consistance sirupeuse. Elle est ensuite délayée lentement dans de l'eau avant d'être finement tamisée.

Comme pour le vernis ou la glaçure, la préparation est ensuite stockée dans un bassin, une tine, en maçonnerie, en attente d'utilisation, c'est dans ce bassin que les engobeuses viennent la puiser..

Pose d'un engobe simpleC'est la façon la plus simple, la plus expéditive, de décorer d'engobes un objet. Aussi est-ce la plus employée pour les productions simples, courantes. On retrouve ce mode de décoration sur les objets culinaires que sont les marmites et casseroles.

Elle s'effectue sur la pâte encore crue et demi-sêche de la manière suivante

Lorsque l'engobeuse doit s'approvisionner en engobe, elle commence par remuer, à l'aide de son escudélon, la masse d'engobe dans le bassin pour mettre la mettre en suspension dans l'eau.

Pour la pose : L'engobeuse* puise l'engobe* dans sa conque* à l'aide de son escudélon* à l'aide duquel elle asperge la surface de l'objet qu'elle tient en équilibre sur son avant-bras, tout en le faisant tourner par le mouvement de l'avant bras et de la main. Cette opération se nomme à Vallauris "donner le rouge *, ou donner le blanc" * selon que la couleur de l'engobe est rouge ou blanc.L'engobeuse pose l'engobe en aspergeant l'intérieur de l'objet à l'aide de son escudélon.

Elle attend ensuite que cet engobe soit demi-sec pour procéder au "vernissage"* (pose de la glaçure plombeuse). Cette opération se nomme à Vallauris "donner le vernis".

L'objet est ensuite, longuement, séché puis cuit.

Sitôt l'engobe de fond posé et avant qu'il ne commence à sécher, l'engobeuse puise une engobe d'une autre couleur dans une petite conque à l'aide de son escudélon à bec.

Les èscudélons * peuvent être de deux sortes : en terre cuite ou en métal. Tenant l'objet de sa main gauche, ou sur son avant bras gauche, selon la taille de l'objet, en inclinant lentement son escudélon elle laisse couler un filet d'engobe à la surface de l'objet. Elle déplace son escudélon tout en faisant tourner l'objet dans sa main ou sur son avant bras. Avec cette méthode l'engobeuse peut poser plusieurs couleurs. Dans ce cas elle dispose d'autant de conques et d'èscudélons que de couleurs à poser. Cette méthode donne un décor grossier, rustique.

Après un demi-séchage l'objet est recouvert de vernis et, un fois entièrement sec, porté à la cuisson.Décor d'engobe au barolet*

Divers barolets.

Le barolet* est un petit objet en terre qui peut avoir des formes très variées selon le lieu où on l'utilise et même selon la fabrique qui l'emploie, il n'existe pas de règle définie pour sa forme.

C'est un corps, en terre, fabriqué par tournage en forme de tonneau ou de cylindre portant au dessus un trou permettant le remplissage et que l'on peut boucher du pouce pour empêcher le liquide de couler.

Perpendiculairement à ce trou il porte un autre orifice au bout d'un bec court dans lequel on engage une plume d'oie. C'est cette plume qui permet de dessiner finement et même d'écrireLe barolet* étant rempli d'engobe préalablement finement tamisé, la décoratrice ferme avec le gras de son pouce le trou Supérieur de manière à éviter que l'engobe ne s'écoule intempestivement. Lorsqu'elle veut tracer un dessin, elle soulève légèrement un coté de son pouce ce qui laisse couler l'engobe au travers de la plume d'oie.

Après un demi-séchage l'objet est recouvert de vernis et, une fois entièrement sec, porté à la cuisson.

Décor d'engobe au bâton

Sitôt l'engobe de fond posé et avant qu'il ne commence à sécher. (comme décrit p. 249), l'engobeuse puise une engobe d'une autre couleur dans une petite conque en y trempant le bout d'un petit bâton, l'extrémité de celui ci se charge d'engobe. L'engobeuse le pose sur le bord de l'objet à décorer puis le promène sur la surface où il abandonne son engobe, Elle recommence autant de fois que le nécessite le décor projeté.

Deux cas se posent à partir de ce moment :

Le décor doit resté "raide, figé", l'engobeuse arrête là et pose l'objet.

Le décor doit être "mouvementé" l'engobeuse commence par donner de légères secousses à l'objet pour que l'engobe supérieur pénètre la couche d'engobe de base, puis d'un mouvement tournant du poignet fait tourner brusquement l'objet. L'engobe supérieur, par inertie, se déplace créant un décor mouvementé de spirales de couleurs mélangées.

Avec cette méthode l'engobeuse peut poser plusieurs couleurs. Dans ce cas elle dispose d'autant de conques et de bâtons que de couleurs à poser.Après un demi-séchage l'objet est recouvert de vernis et, une fois entièrement sec, porté à la cuisson.

Coupelle décorée au bâton.

Décor de "fougères" ou "plumes"

Sitôt l'engobe de fond posé et avant qu'il ne commence à sécher, l'engobeuse puise une engobe d'une autre couleur dans une petite conque en y trempant le bout d'un petit bâton, l'extrémité de celui ci se charge d'engobe. L'engobeuse le pose sur le bord de l'objet à décorer puis le promène en zigzag sur la surface en le faisant pénétrer dans la masse d'engobe de base, tout en imprimant un léger tressaillement à l'objet pour que les engobes se mélangent de façon harmonieuse. Le bâton abandonne son engobe dans la masse de l'engobe de base. Toute la finesse de ce genre de décoration repose sur la dextérité de l'engobeuse à promener son bâton dans la masse d'engobe et des mouvements qu'elle imprime simultanément au bâton et à l'objet. Elle recommence autant de fois que le nécessite le décor projeté et avec autant de couleurs que celui-ci le demande.

Après un demi-séchage l'objet est recouvert de vernis et, un fois entièrement sec, porté à la cuisson.

Dispersion d'engobes

Le décor en "dispersion d'engobes" peut rappeler le décor au bâton par son résultat. C'est son mode de pose qui change.

Sitôt l'engobe de fond posé et avant qu'il ne commence à sécher, l'engobeuse puise une engobe d'une autre couleur dans une petite conque avec un escudélon à bec.

A l'aide du bec elle crée de fines tramées qui peuvent être de plusieurs couleurs et même se superposer. D'un mouvement vif du poignet elle fait tourner l'objet. Ce mouvement fait pénétrer l'engobe supérieur dans l'engobe de base et dans le cas d'engobes de plusieurs couleurs celles-ci se mélangent créant un décor avec effet de dispersion en rotation. Ce type de décor peut être posé sur divers objets. Après un demi--séchage l'objet est recouvert de vernis et, une fois entièrement sec, porté à la cuisson.

Décor de dispersion d'engobe sur un toupin. Vallauris 19ème siècle.

Décor d'engobe à l'entonnoir ou "jaspagé"

C'est le procédé expéditif qui a été adopté vers la fin du 19ème siècle pour créer les décors nommés "jaspés" si généreusement posées sur tous les types d'objets fabriqués à cette époque. Pour la pose de décor l'engobeuse dispose de petits entonnoirs très coniques en tôle de zinc. Ceux-ci possèdent à leur extrémité un minuscule trou d'épingle percé dans un goutte d'étain à l'aide d'une aiguille rougie au feu. C'est par ce trou que s'écoulera par gravité un fin jet d'engobe. Sitôt l'engobe de fond posé et avant qu'il ne commence à sécher, l'engobeuse puise de l'engobe de couleur dans une petite conque, elle en remplit son entonnoir en gardant le bout de son index sur le trou pour que l'engobe ne s'écoule pas. Quand elle veut poser son engobe elle retire son doigt et rapidement asperge la surface de l'objet en faisant des mouvements de zigzag ou des entrelacs. Avec ce système l'engobeuse peut poser plusieurs couleurs sur un objet. Dans ce cas elle possède plusieurs petites conques de couleurs différentes et autant d'entonnoirs que de couleurs. Après un demi-séchage l'objet est recouvert de vernis et, une fois entièrement sec, porté à la cuisson. Souvent l'engobeuse ne prend pas les objets à la main, elle se contente, par exemple dans le cas de casseroles, d'asperger les objets posés à même la planche.

C'est un procédé tellement expéditif que presque toujours le fond des objets lui-même est décoré.

Décor d'engobe à la poire

Ce décor vient en remplacement moderne du décor au barolet, son application est plus facile et nécessite du personnel moins expérimenté.

C'est un décor récent puisqu'il n'est pas apparu avant le début de ce siècle. Malgré sa rusticité il permet quelquefois des décors d'un charme certain selon la dextérité des décorateurs.

L'outil de pose du décor est tout simplement une petite poire à lavements dont on a profilé le bout de la canule. La poire est remplie d'engobe finement tamisé. Plusieurs poires peuvent être utilisées dans le cas où plusieurs couleurs serait nécessaires pour un décor.

Le décorateur trace tout simplement le décor en promenant la canule, à la surface de l'engobe de base encore frais, et en comprimant légèrement la poire dans la paume de sa main. Ces décors peuvent être très grossiers ou très fins selon l'habileté du décorateur.

Une fois le décor à demi-sec on pose par dessus la glaçure et après séchage complet les objets sont enfournés et cuits.

Les Décors à la poire

décors exécutés en terre ou gravés dans la terre.

Cordon digité

C'est un décor très simple à mettre en oeuvre. Le décorateur forme entre la paume des ses mains un colombin de pâte. Il l'applique sur la surface encore fraîche de l'objet. Du bout de ses doigts il le pince pour lui donner une forme triangulaire. Avec le travers d'un de ses doigts il presse de loin en loin le colombin pour en aplatir certaines parties.

Cordons digités sur une marmite de la fin du 18ème siècle.

Décor à la roulette à raviolis

Ce "décor" se pose sur les grands objets où, par le passé on posait un décor de cordons digités. Avec l'industrialisation du début de ce siècle les procédés deviennent plus expéditifs. Le temps manque pour poser des cordons digités sur les marmites, on le remplace par la trace que laisse une roulette à raviolis.

Décor à la roulette à raviolis entre les anses d'une grande marmite haute.Décor gravé

Ce décor est, on peut dire, double. En effet, d'une part on le connaît en copie des "à sgraffito" Italiens, d'autre part en copie des "graffités" produits en premier lieu par les "Faïenceries de Monaco". A la différence du "à sgraffito" ce n'est pas l'engobe qui est gravée, mais la terre encore molle.

Décor gravé en copie des "à sgraffito" Italiens.

Le premier, tardif à Vallauris, puisque l'on peut le dater des années 1920 à 1940, rappelle le décor à sgraffito Italien. Comme dans ce type de décor on pose un engobe blanc sur un objet cru en pâte rouge. Le décor est gravé à l'aide d'une pointe créant dans la couche d'engobe blanc des traits qui laissent apparaître la couleur rouge de la pâte du corps de l'objet. Ce type de décor a permis de créer des objets d'un charme certain. Ceux que je connais sont toujours monochromes sans ajout de couleur. Ce sont essentiellement des plats et des assiettes.

Les objets de ce type que je connais sont revêtus de glaçure plombifère, la même qui recouvre toutes les productions de Vallauris, et cuits au four à bois.

Décor de taches d'engobe.

Ce genre de décor expéditif n'est connu, pour l'instant, que sur des objets fabriqués à la fin du 16ème et début du 17ème siècle.

l'objet est revêtu de l'engobe de base. Avant que celui-ci ne soit trop sec on projette avec une baguette des gouttes d'engobe de couleur différente de l'engobe de base.

Tel ce plat qui a été revêtu d'un engobe brun-rouge puis aspergé de tâches blanches.

Plat décoré de taches.

Décors réalisés sous glaçure transparente.

Ce genre de décor est réalisé sur des pièces fabriquées en pâte blanche et ayant subi une première cuisson (biscuit).

Le peintre, à l'aide de couleurs formées par des mélanges d'oxydes métalliques, peint littéralement le décor à la surface de l'objet. L'objet est ensuite revêtu de couverte (glaçure transparente) et cuit.

Ce type de peinture s'apparente à la pose d'un décor à l'aquarelle. il permet comme l'aquarelle, de traiter la peinture en transparence.

Ce plat a été peint chez H. Pittani à Vallauris, marque gravée. Il est signé du peintre R. Prosper.

Ce type d'oxydes sous couverte est nommé "peinture sous émail"

Plat en décor sous couverte.

Décor sur émail cru (de grand feu).Ce genre de décor était le procédé employé pour décorer les faïences de grand feu des 17èmes et 18èmes siècles.

Les oxydes employés pour ce procédé sont différents de ceux employés pour le décor sous couverte là, ils contiennent dans leur composition un peu de glaçure qui leur permet de vitrifier en surface.

Partie de carrelage de R. Capron

Le peintre réalise son décor sur un objet de biscuit qui a été revêtu d'une pellicule de glaçure crue. Il peint donc sur une couche poussiéreuse. Ce procédé ne permet pas la retouche il faut donc que le peintre soit assez habile pour réussir son décor en une seule fois. L'objet est ensuite porté à la cuisson. Les décors de ce type se présentent en "à plats", sans aucune transparence. Ce procédé s'apparente à la peinture à l'aide de gouache. Ce genre d'oxydes se nomment "peinture sur émail".

Décor réalisé sur émail cuit (de petit feu)

Là encore, c'est le type de décor qu'employaient les faïenciers à partir de la fin du 18ème siècle. Ce type de décor a été aussi employé sur les porcelaines et les faïences industrielles, d'abord à la main, puis par plusieurs types de procédés mécaniques, les décalcomanies, par exemple.

L'objet est glaçuré, puis cuit. Le peintre dépose son décor sur une glaçure déjà cuite. Ce type de procédé permet d'obtenir une palette

de couleurs plus larges et plus riches en vivacité et en diversité.

Les couleurs de ce type contiennent un fondant qui leur permet de se développer à plus basse température. Ces couleurs se développent d'elles même, elles sont littéralement des émaux à basse température.

Les objets décorés avec ce procédé sont cuits en "petit feu", c'est à dire aux environs de 650' C~ Ils nécessitent d'être cuits à l'abri de la flamme et des fumées, c'est pourquoi avant l'utilisation des fours électriques on les cuisaient dans des moufles ou dans des cazette

Ce genre de couleurs s'appelle " couleurs vitrifiables".Décor d'émaux flammés

Ce procédé a beaucoup été utilisé pendant la période de "l'art nouveau", à la fin du siècle dernier. Il a été repris sous une forme différente, avec des couleurs plus vives, dans les années 1950.

Pour ce procédé on revêt l'objet d'une couche de glaçure colorée de base, sur celle-ci on dépose des touches ou des traînées d'autres glaçures colorées. Une cuisson un peu poussée fait se mélanger les couleurs. Ces objets ont leurs pieds systématiquement meulés car les glaçures en grande épaisseur ont tendance à couler.

Ce procédé vient des grès flammés fabriqués à la même époque dans le nord de la France, d'ailleurs les fabricants de poteries artistiques de Vallauris présentent ces objets comme "grès flammés". Cette appellation est fallacieuse car on a à faire à Vallauris à des terres cuites glaçurées. et non à de vrais grès.

Décor par glaçure colorée.

Les objets, au préalable biscuités (c'est à dire cuits une première fois), sont tout simplement revêtus de la glaçure colorée qui doit les recouvrir. On peut procéder par trempage dans un bain de glaçure, par projection à l'aide d'un vaporisateur a air comprime ou par arrosage.

Décor à la gouache.

Les objets sont revêtus d'un décor avec de la gouache.

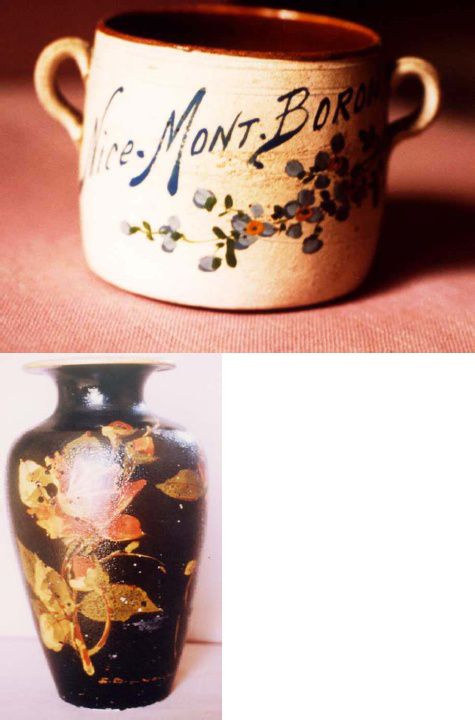

Ce décor peut être recouvert de vernis ce qui n'est pas le cas de cette petite marmite haute peinte à la gouache d'un décor touristique.

Il existe, à la gouache des décors beaucoup plus élaborés.

Dans les années 1950, 1960 de nombreux papillons ont été décorés avec de la gouache.

Décor "au Ripolin" ou "à la Valentine".

Ce type de décor est apparu dans les années 1920 et a perduré jusque dans les années 1950.

De nombreux objets ont été revêtus de ce type de décor: Vases, coupes etc.

Tout simplement le décorateur peint l'objet à l'aide de peinture à l'huile. Cette peinture est ensuite recouverte d'un vernis brillant ou mât selon le type de décor.

Avec ce procédé ont été créés des objets présentant un charme certain, notamment des décors "art déco" de grande classe.

Ce type de décor ne s'adresse qu'à des objets décoratifs. Il est bien évident que la peinture n'est pas cuite.

Les vases sont généralement produits par des potiers qui les cuisent après les avoir revêtus de glaçure à l'intérieur. Ils sont vendus aux décorateurs qui les peignent.

Vase décoré en "Ripolin".(vase ci dessus)

Décor à taches de manganèse.

Au cours du 19ème siècle de nombreux objets furent décorés selon ce procédé: cruches, toupins, cafetières etc..

Dans un engobe blanc on met en suspension des particules d'argile chargées de manganèse qui provient des carrières des Clausonnes de Biot.

Ce mélange, constamment remué pour que l'argile reste en suspension, est posé soit par aspersion, soit par trempage de l'objet. L'engobe est ensuite revêtu d'une glaçure plombifère incolore.A la cuisson les grains d'argile manganifère se transforment et créent des coulées brun-mauve.

Cafetière décorée de taches de manganèse, 19ème siècle.

Décor par appliques de parties moulées

Ce type de décor a été très développé vers la fin du siècle dernier par les poteries artistiques consiste à mouler les parties décoratives qui seront ensuite collées sur le corps de l'objet à l'aide de barbotine.

Le corps de l'objet peut être, selon les cas tourné (exemple ci-contre) ou moulé.Ce type de décor se nomme "pastillage" et non "barbotine" comme les antiquaires le nomment, les barbotine sont des objets proquits par coulage de terre liquide dans un moule.

Vase Médicis produit dans les ateliers Massier, vers 1880.

Décor "à la molette".Peu employé à Vallauris dans le passé, ce type de décor mérite cependant une explication.

L'objet qui vient d'être tourné est encore sur la girelle du tour, le potier met son tour en rotation et applique la molette sur sa panse en pressant légèrement. La molette laisse une trace en creux autour de la panse de l'objet.

Molettes et les traces qu'elles laissent sur la pâte.(ci dessus)

Décor par application d'or ou de platine

Ce type de décoration nécessite quelques explications. Les premiers décors à l'aide de métal, argent ou or, furent réalisés par des artisans chrétiens et byzantins aux 10 et 11èmes siècles sur des carrelages. Les feuilles d'or, appliquées selon un dessin préétabli, étaient ensuite recouvertes d'une fine glaçure qui, tout en les fixant, devenait transparente après la cuisson de grand feu. En Iran sous la période mongole au 13ème siècle les artisans réalisent la pose et la cuisson de feuilles d'or ou d'argent au petit feu. Leur procédé consistait à appliquer, à l'aide d'un fondant léger, des motifs découpés dans une mince feuille d'or ou d'argent sur une pièce déjà cuite. L'ensemble est ensuite recuit au petit feu. Le métal s'incrustant à la surface de la glaçure ainsi amollie.

Plus près de nous aux 18ème siècle l'or réapparaît sur les porcelaines puis sur certaines faïences. Le procédé est différent puisqu'il s'agit d'or peint au pinceau, procédé qui permet une plus grande liberté d'expression aux peintres sur céramique.

Magnier (M.)1 , nous donne une bonne description de la manière dont cet or "liquide" est préparé. D'après son procédé, on commence par préparer un chlorure d'or à partir d'eau régale' . on adjoint à ce mélange du soufre, de la térébenthine on fait chauffer pour évacuer les acides. On rajoute de l'essence de lavande et de l'essence de térébenthine et un fondant au bismuth. Le liquide chargé d'or se présente alors sous forme d'un liquide visqueux à reflet très légèrement verdâtre.

C'est ce liquide qui est employé pour peindre des décors, des filets ou des arrachés sur une glaçure déjà cuite. une cuisson de petit feu brûle les essences et fixe par l'action du fondant de bismuth les particules d'or à la glaçure que porte l'objet. Le dépôt se présente sous la forme d'une feuille d'or laminé d'une excessive minceur.Le platine pour céramique, - souvent nommé argent céramique - se fait à l'aide de chlorure de platine ou de chloroplatinate d'ammonium broyé avec de l'essence de lavande. Il se pose comme l'or.2

Or et lustre sur une céramique art nouveau.

Décor par application de reflets métalliques.

Les lustres sont des métaux appliqués sur les glaçures en couches très minces. Ils peuvent recevoir par le feu, sans brunissage, l'éclat métallique ou des nuances irisées dues à la minceur de la couche.

Le lustre métallique existe depuis longtemps déjà. On pense que déjà au 9ème siècle en Egypte il était utilisé sur des verres puis sur des céramiques.

Il s'agit d'un mode particulier de décoration et de cuisson : la coloration par cémentation, technique fondée sur la pénétration superficielle d'atomes d'argent ou de cuivre dans une glaçure déjà cuite. L'objet à décorer est d'abord revêtu d'une glaçure qui peut être colorée. Après cuisson on applique sur cette glaçure, suivant le décor voulu. Une pâte à base d'ocre rouge contenant un sel d'argent ou de cuivre et un peu d'acide acétique (l'acide du vinaigre). Puis on soumet la pièce à une nouvelle cuisson à basse température, en atmosphère réductrice. L'objet est ensuite lavé à l'eau, la pâte d'ocre rouge se détache et le décor au "lustre métallique" apparaît dans la glaçure initiale. La tonalité de ce lustre varie suivant la nature et le pourcentage du métal employé.

Vase à décor réalisé à l'aide de lustres. Clément Massier (ci dessus)

Il s'agit là du procédé longtemps employé par les Musulmans. D'autres procédés plus modernes ont été développés notamment au 19ème siècle où cette pratique est largement employée par les fabricants de poteries artistiques de Vallauris.

Mr. Magnier nous cite: "Les lustres les plus employés sont ceux d'or, de platine et de bismuth.

Le Burgos est un lustre d'or à chatoiements plutôt jaunâtres et rosâtres. Il est transparent et laisse voir la couleur de la couverte. On l'obtient en précipitant par un acide faible un sulfure double d'or et de potassium et en broyant le précipité avec un peu d'essence de lavande et un fondant. On l'étend en couches très minces;

Il existe un lustre de cuivre qui se rapproche du Burgos et se fait en volatilisant du cuivre dans le four où l'on cuit des faïences à glaçure stannifère.

Le lustre d'argent donne une coloration brillante, métallique, à reflets jaunâtres. Il est composé de chlorure d'argent fondu avec un verre fusible et plombifère ; la cuisson doit avoir lieu ou du moins se terminer dans un milieu réducteur.

Si la pièce sur laquelle on le pose est bleue on a la lustre de cantharide dû au mélange du bleu et du jaune du lustre.

Le lustre de bismuth a donné des résultats très beaux et variés rappelant la nacre. On le prépare en mélangeant dix parties de nitrate de bismuth, trente de résine arcanson et soixante quinze d'essence de lavande.

On ajoute à ce fondant des colorants fiait de la même façon : avec le nitrate d'uranium on produit après, cuisson un jaune brillant. Avec le nitrate de fer une couleur orange. Avec le mélange des deux sels,

précédents, on obtient une coloration métallique imitant les différents tons de l'or poli.

Les lustres se posent tous sur glaçure, qui doit être brillante, et s'appliquent au pinceau. La cuisson des lustres doit se faire en moufle, à l'abri des flammes et des fumées.Décor "graffité".

Ce décor a été créé par les Faïenceries de Monaco un peu avant la dernière guerre, ensuite plusieurs céramistes monégasques le produisent. Vallauris s'en empare après la dernière guerre et le développe pendant les années 1950, 1960 et au delà.

Le début de ce genre de décor s'effectue sur la pâte encore fraîche. Le décorateur, à l'aide d'une pointe, trace dans la pâte le contour du décor, en général des fleurs. La pièce est ensuite cuite en "biscuit".

Les feuilles, les tiges et les fleurs sont colorées à l'aide d'oxydes colorés, le fond peint à l'aide d'un oxyde noir fait ressortir le décor principal. Le tout est recouvert d'une couverte" et cuit une seconde fois à plus basse température..